作業療法士として働くためには、全国にある養成校において必要な科目を学び、国家試験に合格する必要があります。

引用元:日本作業療法士協会

そこで今日は、養成校の特徴や、国家試験の概要、就職先などについて、わかりやすくお伝えしたいと思います。

養成校の種類と特徴

作業療法士になるためには、大きく分けて以下の2つのルートがあります。

①専門学校で学ぶ

②大学で学ぶ

最終的には国家試験に合格すれば良いので、働く場所や給料に大きな差はありません。(まれに大卒者の方が給料が高い場合もあります。)

では、それぞれの養成校の特徴について、より詳しくみていきましょう。

①専門学校で学ぶ

多くの学校は3年制です。

そのため、1年目から必要な専門科目について深く学ぶことができます。

学生同士は同じ志を持った仲間なので、打ち解けやすい雰囲気です。

また、学生期間が短いので、早く臨床現場に出て働くこともできます。

担任制を導入している専門学校では、国家試験や就職活動のサポートが手厚いのも特徴です。

3年制の学校を卒業すれば『専門士』、4年制の学校を卒業すれば『高度専門士』という称号がもらえます。

②大学で学ぶ

短期大学は3年制ですが、多くの学校は4年制です。

そのため、1年目は一般教養と呼ばれる語学や法律など、専門科目以外を幅広く学びます。

この時期は他学部の学生と同じ教室で学ぶことが多いので、交流したり、サークル活動にいそしんだりと、学生らしいキャンパスライフが送れます。

国家試験や就職活動については、学生自身が主体的に取り組む必要があります。

短期大学を卒業すれば『短期大学士』、大学を卒業すれば『学士』という称号がもらえます。

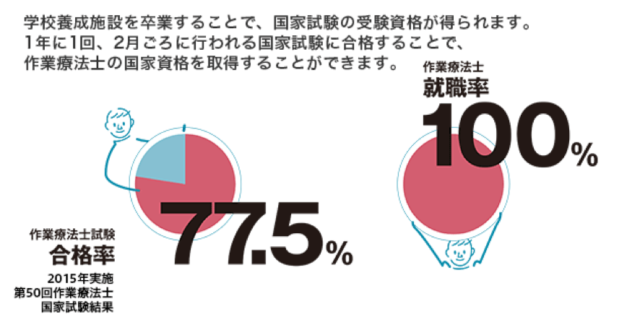

国家試験の概要

- 実施時期:2月末

- 合格発表:3月末

- 合格率 :70%〜80%

- 試験方法:筆記試験(重度視力障害者に対しては口述および実技試験)

一般問題

解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む)、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び作業療法

実地問題

運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む)及び作業療法

他の国家資格に比べて、作業療法士の国家試験合格率は比較的高いので、さほど難しくありません。

手に職をつけたいと思う方にもおすすめです。

ですが、それ以上に難しいのは、実は卒業することです。

専門学校でも大学でも、最終学年では長期間の臨床実習に出ます。

臨床実習は、これまで学んできたことの集大成です。

実際の医療・介護現場で患者さんを担当し、治療プログラムの立案、実施の結果をレポートにまとめ、学校内で発表します。

慣れない場所で慣れない人達と接する緊張感、レポート作成に追われて重なる寝不足と疲労感、臨床実習指導者や患者さんからの厳しい指導の言葉などにより、途中で心が折れてしまう人もいます。

最終日まで休まず実習先に出向き、必要なレポートを提出しなければ、合格点はもらえません。

臨床実習は必須科目なので、単位が取得できない場合は留年となってしまいます。

また専門学校などでは合格実績を上げるために、国家試験に受かる見込みのない人を卒業させないこともあります。

>>関連記事「臨床実習を上手く乗り切るためのコツ」

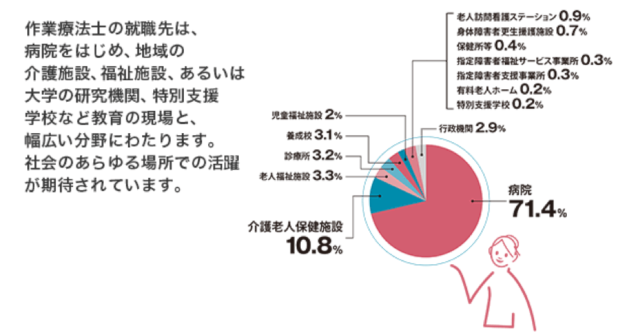

作業療法士の働く場所

作業療法士の働く場所は、病院が最も多く70%ほどを占めます。

それ以外にも、以下のように様々な就職先があります。

引用元:日本作業療法士協会

就職率は100%のため、学校を無事に卒業できれば、国家試験合格同様に就職は決して難しくありません。

作業療法士になりたい方がまず始めに読むべき記事まとめ

作業療法士は国家試験合格率・就職率共に高く、将来性がある職業といえます。

また、養成校においても3年制or4年制、専門学校or大学など選択肢が多く、学びやすい環境にあります。

ぜひ、ご自身の思い描くキャリアやライフプランに合わせて、作業療法士になるための道を選んで下さい。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

コメント